今回の実例は、前回のとゆるく関連したトピックから。

毎年3月8日は「国際女性デー」である。この日*1は英語圏のTwitterでは、「女は感情的で理性的な思考はできない」という19世紀の誤った、非科学的な迷信にすぎないような価値観を打ち砕くために発言し行動してきた女性たちや、立派な業績があるにもかかわらず女性であるがゆえに正当な評価を得ることができずにきた女性たちを讃える投稿があちこちから相次いでなされる。例えばこういう投稿だ(映像はノーベル賞を受賞した女性たちのスライドショー)。

Women are the architects of society.#InternationalWomensDay #InternationalWomansDay #IWD2018 #WomensDay2018 #WomensDay #internationalwomensday2018 #PressforProgress #happyWomensDay2018 #IWD18 #women #NariShakti #NariShakti4NewIndia #womensdayquotes #ernest6words #sixwordstories pic.twitter.com/Tv6W0WcfJC

— Six Word Stories (@ernest6words) March 8, 2018

それと同時に、次のような情けない、嘆かわしい投稿もたくさんなされる。

what about international men’s day

— dunking dad (@dunkingdad) March 7, 2019

「女性たちの功績を讃えよう」という日に、わざわざこういうことを言う人は「女性女性と女ばかり厚遇されているな!」という世界観の持ち主で、普通に知っていて当然のことを知らなかったり、普通に疑問に思ったらちょっと調べればわかるようなことも調べていなかったりすることがよくあるのだが、実際、「国際男性デー」というのもちゃんとある。11月19日だ。

といっても「男性たちの功績を讃えよう」という声は少ない。「男性たち」はいちいち「男性たち」呼ばわりはされず、単に「科学者」だったり「芸術家」だったり「政治家」だったりするのがデフォだからだ。「ウィンストン・チャーチルは英国で最も偉大な政治家のひとりとみなされている」のであり、「ウィンストン・チャーチルは英国で最も偉大な男性政治家のひとりとみなされている」とは言わないし、ましてや「ウィンストン・チャーチルは英国で最も偉大な男性のひとりとみなされている」なんて言ったら「は?」と返されるだろう。逆に、例えばマリー・キュリーについては「最も偉大な科学者」ではなく「最も偉大な女性」という取り上げられ方をしていても違和感は少ないだろう。この非対称性こそが問題だという認識を共有するだけのシンプルなことが、なぜかすさまじい心理的抵抗を引き起こしているのが現状だが。

ともあれ、今年私が見かけた11月19日の投稿には「男らしさ」の神話をもっともっと疑問視していくべきだという主旨のものが多かった。「男らしさ」は男性たちを追い込み、追い詰めているというのは、少なくとも25年前には言われていたことなのだが、現状、まだ「男らしさ」という押し付けには問題がある、という認識を共有していく段階のようである。

Phrases like: "Man up, take it like a man" only perpetuate the attitude that it is not ok to express emotions.

— Bob Morley (@WildpipM) November 20, 2019

"man-pain" belittles those feelings.

Roughly 70% of suicides are male.

Maybe it's time to reconsider what masculinity is.#InternationalMensDay

Be well, be kind

一方で、上で見たような、3月8日の「国際女性デー」に際してわざわざ「男性デーはないのか」的なことを言わなければ気が済まない人に「今日ですよ」とご親切にも指摘してあげるツイートもある。

Today. What you up to? https://t.co/PUaLM0HmaS

— Richard K Herring (@Herring1967) November 19, 2019

3月8日の国際女性デーに「国際男性デーはないの?」とツイートするおバカさんたちに「あるよ、11月19日だよ」と伝えて回る活動をしている、英コメディアンのリチャード・ヘリングさんが、以前引用ツイートした人たちに、「ほら今日だよ。何してる?」と言って回っていて大変立派。#国際男性デー https://t.co/8GrNNAw8H4

— たまさか (@TamasakaTomozo) November 19, 2019

ちなみに、「国際男性デー」という言葉は、その当日である11月19日よりも、「国際女性デー」である3月8日に、より多くググられるらしい。なんかもう本当に...。https://t.co/BrSssNdeqO

— たまさか (@TamasakaTomozo) November 19, 2019

これに対して「男性をバカにしてマウントを取っている」とかいうリプがついている地獄のような世界が現実なのだが(誰が誰を「バカにしている」んだろうね? 「国際女性デー」にわざわざ「女はいいな」と卑屈な態度に出てみせるのは「バカにしている」ことにはならないのだろうか?)、それが世間というものならば、今日ここで英語の実例として見る発言はそういうもののひとつというふうに解釈されるかもしれない。なぜそう解釈するのかは私には理解が及ばないことだが。

というわけで今回の実例:

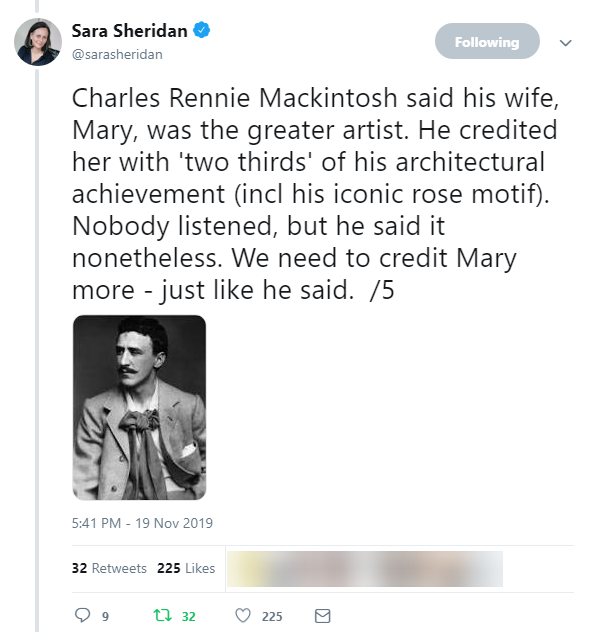

Charles Rennie Mackintosh said his wife, Mary, was the greater artist. He credited her with 'two thirds' of his architectural achievement (incl his iconic rose motif). Nobody listened, but he said it nonetheless. We need to credit Mary more - just like he said. /5 pic.twitter.com/p1L2giwkg6

— Sara Sheridan (@sarasheridan) November 19, 2019

ツイート主のサラ・シェリダンさんはスコットランドの作家。このツイートで取り上げられているチャールズ・レニー・マッキントッシュは19世紀末から20世紀初めにかけて特にグラスゴーで多くの仕事をしたスコットランドの建築家でインテリアデザイナーだ。

世界現代住宅全集11 チャールズ・レニー・マッキントッシュ ヒル・ハウス

- 作者: 二川幸夫,二川由夫

- 出版社/メーカー: ADAエディタトーキョー

- 発売日: 2011/11/26

- メディア: ペーパーバック

- クリック: 3回

- この商品を含むブログを見る

実例のツイートから:

Charles Rennie Mackintosh said his wife, Mary, was the greater artist.

"his wife, Mary" は《同格》の表現。「彼の妻、メアリ」。なお、この名前はサラ・シェリダンさんの書き間違いで(本人も認めている通り)、チャールズ・レニー・マッキントッシュの妻はデザイナーのマーガレット・マクドナルド・マッキントッシュである。

太字で示した《the + 比較級》の形は、2つのものを比較しているときに用いる(ここでは夫と妻の2人のアーティストを比較している)。3つ以上になれば《the + 最上級》になる。

They showed me two tables. I bought the bigger one.

(テーブルを2つ見せてくれた。大きい方のを買った)

cf) They showed me some tables. I bought the biggest one.

(テーブルをいくつか見せてくれた。一番大きいのを買った)

江川泰一郎の『英文法解説』では、この《the + 比較級》について、「日常的な文では最上級が使われることもよくある」と述べている (p. 174)。つまり、上の「テーブルを2つみせてもらって、大きいほうのを買った」の例文では、the biggerとしてもthe biggestとしてもどちらでもよいということになる。(ただし3つ以上見せてもらったときは比較級が用いられることはない。)

次の文:

He credited her with 'two thirds' of his architectural achievement (incl his iconic rose motif).

creditという英単語は多義語で、非常に解釈しづらいことがある。まずここでは名詞ではなく動詞として使われていることを把握できれば、大学受験生なら出発点には立てている。そして、《credit A with B》は辞書を引くとそれだけで「〈人〉に〈金額〉の信用貸しをする」と、「〈人〉に〈行為など〉の功績があると思う」、「〈人〉が〈性質など〉を持っていると思う」の、大まかに分けて3通りの語義がある(私はここで『ジーニアス英和辞典』第5版のp. 501を参照しているが、別の辞書でも、順番はこれとは違うかもしれないが、同様の3通りの語義が上がっているはずである)。

この3つのうち、最初の「信用貸し」云々は文脈からまったく外れているので消える。3つ目の「〈人〉が〈性質など〉を持っていると思う」も当てはまらない。一方で、2つ目の「〈人〉に〈行為など〉の功績があると思う」はぴったりだ。これが確認できれば、それに従って日本語にしてみるとよい。「彼(チャールズ)は、彼女(マーガレット)に、~の功績があるとしていた」となる。

続いてwith以下の部分だが、まず下線で示した "two thirds" は《分数》の表現。《分数》の表し方は以前書いているのでそちらをご参照いただきたい(下記)。

hoarding-examples.hatenablog.jp

そのあと、カッコ内にある "incl" はincludingの短縮表記で、文字数が限られているときなどに使われる略式表記。よって、"'two thirds' of his architectural achievement (incl his iconic rose motif)" が「彼の建築家としての業績の3分の2(有名なバラのモチーフを含む)」という意味になる。

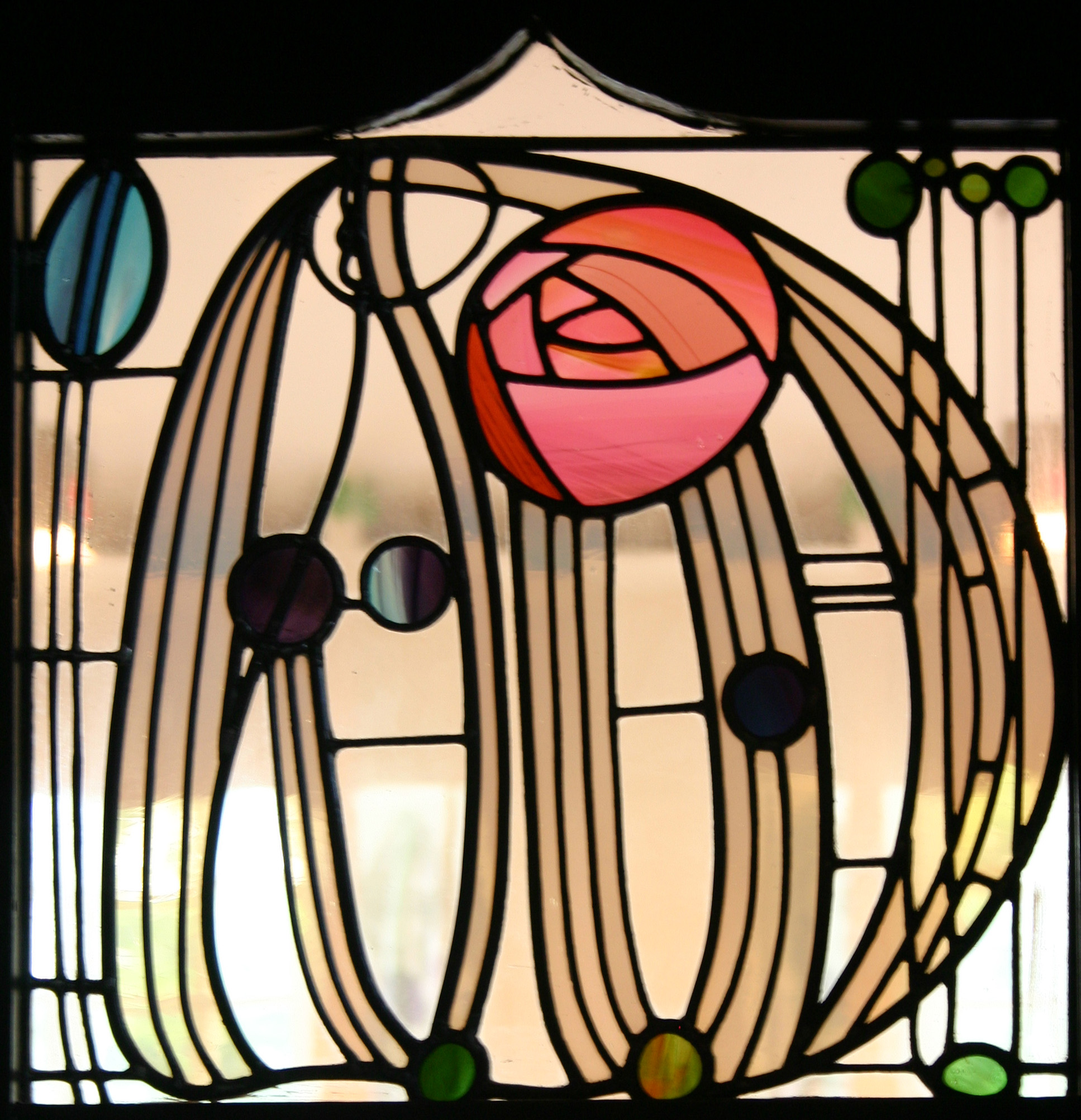

ちなみにそのバラのモチーフはこのステンドグラスに見られるようなもの。

By Tony Hisgett from Birmingham, UK - Mackintosh Window Uploaded by tm, CC BY 2.0, Link

さて、ツイートの最後の部分:

Nobody listened, but he said it nonetheless. We need to credit Mary more - just like he said.

"nonetheless" は、使いこなせたらかっこいい文が書ける英単語のひとつ(使いこなせてないと悲惨だが)。none + the + lessがまとまって1つになった語で(ここにも《the + 比較級》が入っているのだが)、「それでもなお」という意味を表す。語義解説をすれば、「~だからといって、より少なく…になるわけではない」という意味。抽象的でわかりづらければ、「立春だからといって、寒さが厳しくなくなるわけではない」など具体的な例文を自分で考えて納得してみるのがよいだろう。

つまりこの文は「誰も彼の言うことに耳を傾けなかったが(真剣に受け取らなかったが)、それでもなお、彼はそう言葉にしていた。私たちはメアリ(原文ママ。『マーガレット』の書き間違い)の功績をもっと認めるべきである――チャールズが言っていたように」。

マーガレット・マクドナルド・マッキントッシュの作品は、少しだが、ウィキメディアにアップされている。下記は上述の「バラのモチーフ」を配した作品。

By Margaret MacDonald - Unknown, Public Domain, Link

現代の作家たちは別かもしれないが、美術の教科書に作品が掲載されているような男性の芸術家の妻や恋人という立場にいた女性たちに関しては、「ミューズ(創作意欲の源)」とか「補佐役」とか、日本的にいうと「内助の功」といった役割が初期設定で与えられるのが通常、ということになっているが、実はそうとは限らなかったという見直しが、近年、メインストリームで進められている。そのことについては前回少し述べたが、実はそのような、「うちの妻は添え物ではない」ということをはっきりと言っていた男性たちは、18世紀からいた。サラさんのスレッド(連ツイ)は、チャールズ・レニー・マッキントッシュのほか、ウィリアム・ゴドウィン、チャールズ・ダーウィン、ウォルター・スコットといった英国思想・文学・科学の名士たちのそういった言動を列挙していて、興味深い。下記から順番に見てみることをお勧めしたい。

For #InternationalMensDay - a thread of amazing Allies. First, Sir Walter Scott who supported several female writers including Susan Ferrier who found the 'burden of authorship' heavy. Scott called her his 'sister shadow' & said she was a better writer than him. (she was!)/1 pic.twitter.com/YmX4RmdtKI

— Sara Sheridan (@sarasheridan) November 19, 2019

一方で、こういう映画になったような話もあるし:

フリーダ・カーロを利用したディエゴ・リベラのようなケースも多くある。

そういう中で、女性をフェアに扱ったマッキントッシュやゴドウィンのような人たちを改めて讃えることは、決して意味のないことではない。

*1:日本では時差があるので9日付で流れてくるものが多い。