いや、びっくりした。

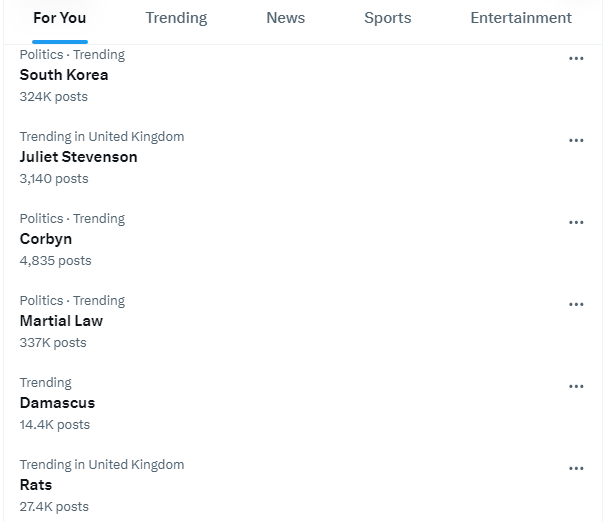

昨日の夜というか今日の早朝、ふとTwitter/Xの画面を見たら下記のようになっていた。

この画面を見て、私は、「シリア情勢が急激にアレなことになっとるな、やはりヒズボラがいないと……」などとひとりで納得した。Trendingの項目にあるMartial Law(戒厳令)は、Damascus(シリアの首都、ダマスカス)と関連しているものだと思い込んでいたのである。

"Martial Law" の文字列をクリックするまでは。

South Korean President Yoon Suk-yeol declares emergency martial law in the country, accusing the opposition of anti-state activities.

— Al Jazeera English (@AJEnglish) 2024年12月3日

🟠 Follow our LIVE coverage: https://t.co/JTV6TxtWVZ pic.twitter.com/XcNESgQoa3

『トムとジェリー』で、ジェリーが何かしようとしているのを発見したトムみたいな顔になった。目玉がびょーんと前に飛び出すやつ。声も出なかった。

私は別なことをやっていたのでニュースに気づくのが遅く、「これはいったい何」ということを把握して、その飛び出した目玉が元に戻るころには、事態は展開しまくっていた。大統領が何やら陰謀論的なものを開陳しているのを英訳で読み終わったころには、国会議事堂にかけつけ、封鎖も乗り越えて窓を破って議場に入った議員たちが、決議案を可決していた。

国会が戒厳令解除要求決議案を可決。憲法上、大統領は解除しなければならないので、少なくとも法的には終わり

— yonemura koichi (@micungengyi) 2024年12月3日

속보] '비상계엄 해제 요구 결의안' 국회 본회의 가결 https://t.co/66AKOMXK3M

はえぇ。ジェットコースター・ドラマか。

BREAKING: Parliament votes against martial law decree. All 190 members who were able to enter the main hall voted in favor of the bill. None voted against

— Joseph Kim (@josungkim) 2024年12月3日

Lawmakers are clapping after the vote. You can hear them saying, “Good job.” pic.twitter.com/Gks0IkMeE4

— Joseph Kim (@josungkim) 2024年12月3日

Local broadcasters are zooming in on all those who participated. There are hardly any from President Yoon’s party

— Joseph Kim (@josungkim) 2024年12月3日

突然だがここで英文法解説。

There are hardly any from President Yoon’s party

太字にした "hardly" は《準否定語》で、「ほとんど~ない」の意味。直接扱うのは難しく感じる人は、解釈するときにはnotで仮に置き換えて考えるとよい(There are not any from ... と考える)。要するに否定語なのだが、それとanyが一緒にあるので「ほとんどまったく~ない」の意味。

この "any" の直後には、先行する投稿(前の文)にあるmembersが省略されている(Membersというか、members of parliamentであるが)。繰り返しを避けるためというか、いわずもがなのことなので省略されているという事例だ。

There are hardly any members of parliament from President Yoon’s party

文意は「ユン大統領の政党の議員はほとんどだれもいない」。

「野党がー」と言いつのって戒厳令を出した大統領が、「あんな人たち」扱いをしている人たちが、民主主義の手続きにのっとって、戒厳令という無茶を粛々とひっくり返したのだ。ものすごい短時間の間に。

鮮やかである。さすがである。全Twitter/Xが震えていたであろう。

Is this the shortest martial law ever?

— Moe Zulfiqar (@moezulfi) 2024年12月3日

英文法解説。《最上級 + ever》の表現が使われている。「史上最も~な」の意味である。皮肉やあてこすり、あるいは誇張で使われることも多いが、ここでは文字通りの意味。文意は「これは史上最短の戒厳令ですかね?」句読法も含めてきっちりした英語で書かれているが、発言者はカナダで経済や市場に関する調査や分析の仕事をしている人のようだ。

そしてこの「史上最短」については:

That was a wild 2 hours

— Anthony L (@anthonyqbl) 2024年12月3日

「なんかすさまじい2時間だった」。2時間! 映画館に入って、映画観終わって出てくるくらいの時間! 長尺映画だったら、2時間なんて映画観てる間にすぎてしまう。

……というように、"2 hours" をひとつのまとまりとして扱っているので、複数形のhoursなのに、単数形につく《不定冠詞》の "a" がついている。

同じことを言っているのが、下記のミーム画像である。

South Korea: https://t.co/Grkq9MrUFB pic.twitter.com/bgoifSHiX1

— the Beverly of Cheverly (@NickoGallo) 2024年12月3日

ここで、客相手に武勇伝をおもしろおかしく披露する(というシーンだと思うが)バーテンが言っている "That was a scary couple of hours." は、

That was a scary two hours.

と表すこともできる(a couple of を使った方が自然だと思うが)。a couple of ~は「(同じものが)2つ」の意味で、日常生活ではa couple of minutes[hours, days, weeks, etc]の形でよく出てくる。

韓国の2時間で終わった戒厳令について書かれたものから、もうひとつ。ソウルを拠点とするフリーランスのジャーナリスト*1の投稿だ。

Koreans can be very quick. No sooner had martial law been declared than protesters appeared with paper banners demanding it to end.

— Raphael Rashid (@koryodynasty) 2024年12月3日

Literally within an hour or so. pic.twitter.com/mCR1jw0y7k

第1文の "can be" は、とても日常的な表現だが、自分で使いたいときに使えるようにするには練習が必要な表現だ。いろいろ言ってみるといい。Trains can be very crowded even in the afternoon on a Wednesday. (水曜日の午後でも、電車はとても混むことがある)とか、Fruits can be too costly for an ordinary worker like me. (果物は、わたしのような普通の労働者には高価すぎることもある)とか、10個くらい自分で文例を考えると、だいたい使えるようになる。

文法ポイントがあるのは第2文。んでもって、日本の英語教育では、「こんな小難しい言い方をする人はいない。暗記のための詰め込み教育は無駄」的な根拠不明な言説にあおられて、こういう表現を教えなかった時期があるのだが、こういう構文は普通に英文でニュースなどを読んでいれば1日に1度は遭遇する。TwitterXのような気軽な場でさえこういうふうに使われているのだ。

No sooner had martial law been declared than protesters appeared with paper banners demanding it to end.

《no sooner ~ than ...》は、基本的に《比較》の表現で、「…よりゼロだけ早く」と直訳できる(noは「ゼロ」の意味)。つまり「…と~はほぼ同時」みたいな意味だ。これを、もっとこなれた日本語で、「~するや否や、…」とか「~するとすぐに、…」と日本語にするのが一般的である。

Noという否定語が強調のために文頭に出て(それと強くつながっているsoonerも一緒になっている)、そのあとは《倒置》が起きている。

martial law had been declared

→ No sooner had martial law been declared

文意は、「戒厳令が宣言されるとすぐに、戒厳令終結を要求する紙のバナーを持ったデモ隊が現れた」の意味。自分でパソコンで作ったり、手書きしたりしたプラカード的なものを持って、人々が集結したのである。夜中に。しかも戒厳令が出されてから1時間もしないうちに人々は集まったという。

強い。

というわけで、「えっ、韓国で戒厳令?」とびっくりし、私でも知っている先例のことを考えて頭をぐるぐるさせているうちに、民主主義国家らしい手続きが粛々と勧められて戒厳令が解かれたという怒涛のような2時間について、Twitter/X上の英語圏を見ていたら、あれこれ文法項目が目に入ったよ、というお話しでした。

ガザ・ジェノサイドについては英文法がどうのこうのという余裕はほとんどない。とにかくおこなわれていることがひどすぎるのと、それについて書かれた文が大量すぎる。でも、本当は、ガザの人たちが封鎖下にあってあれほどに優れた英語を使えるようになっているのはなぜかということを、もっと知りたい。その一端は、2023年12月7日に爆殺されたリフアト・アルアライール教授が編集した、ガザの若者たちが英語で書いた短編小説集の前書きに、リフアト先生自身が書いていることからうかがえる。

この本が、つい最近、日本語に翻訳された。

Let it be a tale.

Let it be a tale.

— コンマにはスペース(コンマやピリオドの直後には半角スペースを入れる) (@typing_errors) 2024年12月3日

I'd like to here more about Dr. Refaat, the superb English teacher. https://t.co/aFqJULWB9S

*hear

— コンマにはスペース(コンマやピリオドの直後には半角スペースを入れる) (@typing_errors) 2024年12月3日

Excuse me, for it's past three in the morning here in Tokyo, Japan.

※……と言っても、今回、特に中身はないです。書いてる間に『ブレグジットの日に少女は死んだ』の話になったりしてます。

※ここまでで約5000字